相続手続き

相続手続き 不動産の登記の内容を調べるだけならば、登記情報サービスの方が便利

不動産の登記簿謄本や公図が必要であれば、法務局やネットで取り寄せる必要があります。ただし、内容を調べるだけならば、登記情報サービスの方が便利です。登記情報サービスとは登記情報サービスとは、登記所に登記されている内容を確認できるサービスです。...

相続手続き

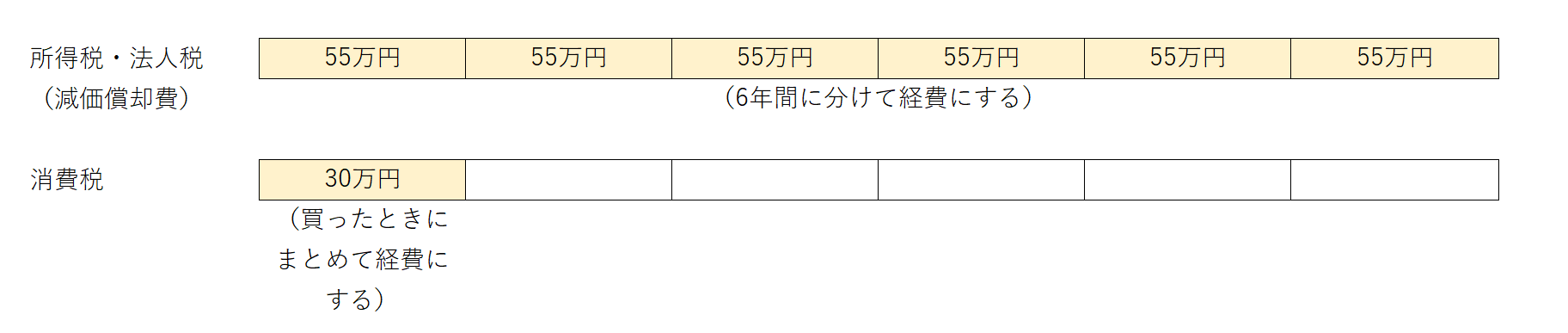

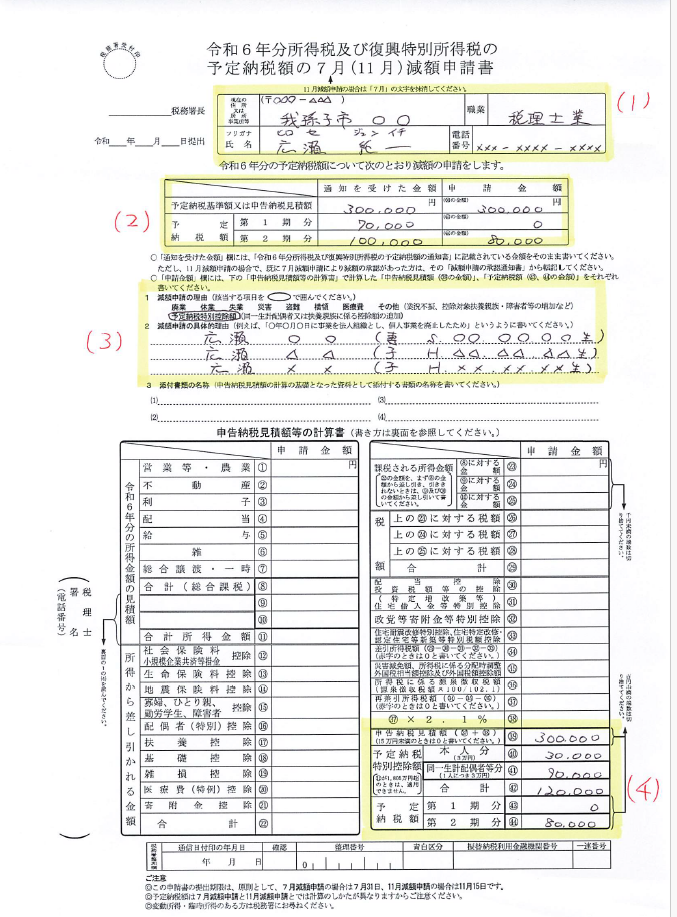

相続手続き  個人の税金【所得税・住民税】

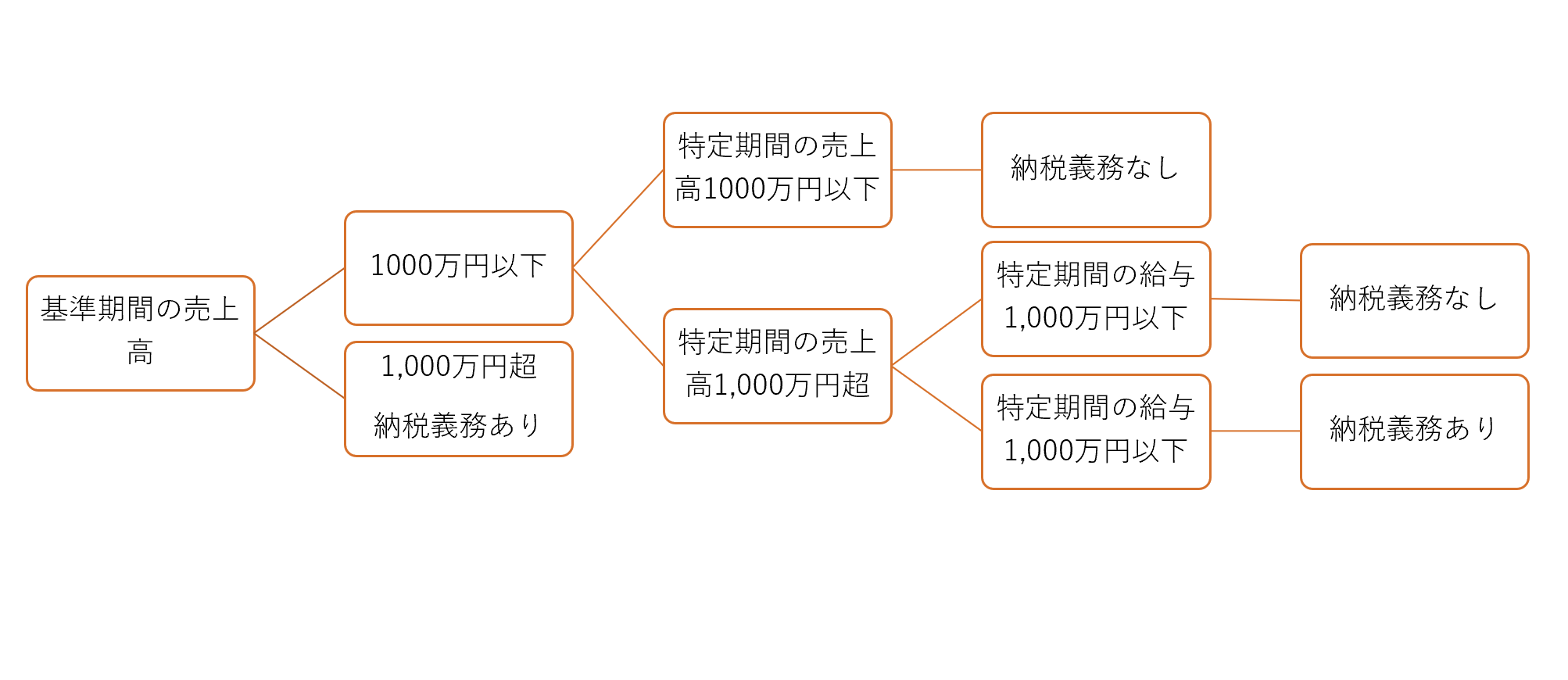

個人の税金【所得税・住民税】  消費税・インボイス

消費税・インボイス  生前の対策・贈与

生前の対策・贈与  節税

節税  読書

読書  不動産売却の税金

不動産売却の税金  法人の税金(法人税)

法人の税金(法人税)  法人成り

法人成り  生前の対策・贈与

生前の対策・贈与  その他

その他  自分が愛用しているモノ

自分が愛用しているモノ  相続手続き

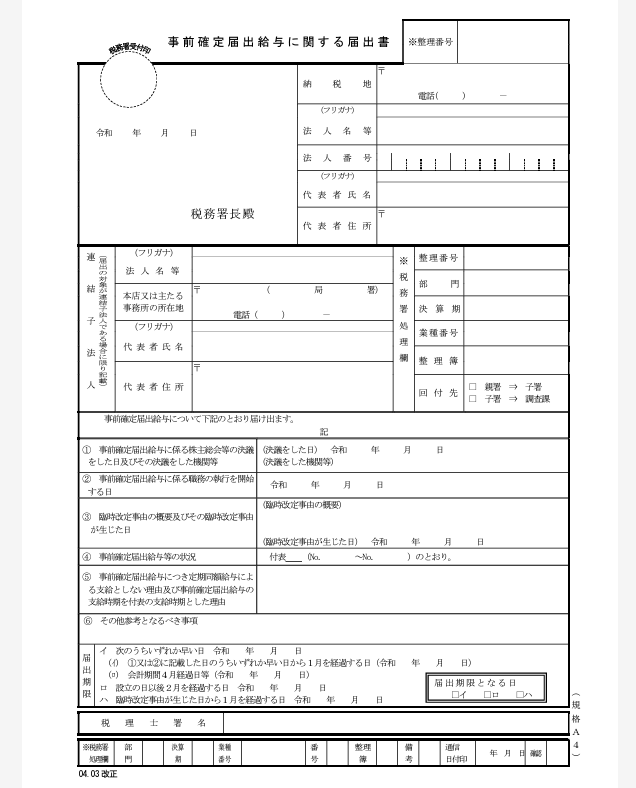

相続手続き  法人の税金(法人税)

法人の税金(法人税)  税務調査・無申告

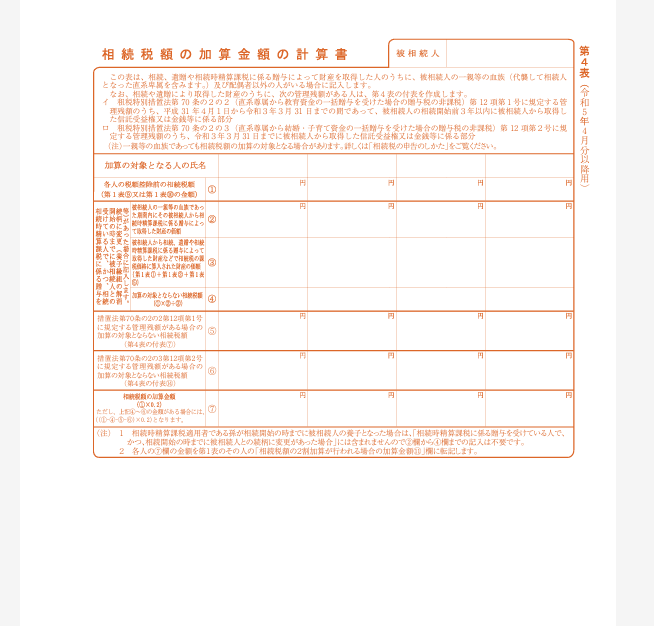

税務調査・無申告  相続税

相続税  節税

節税  ブログ

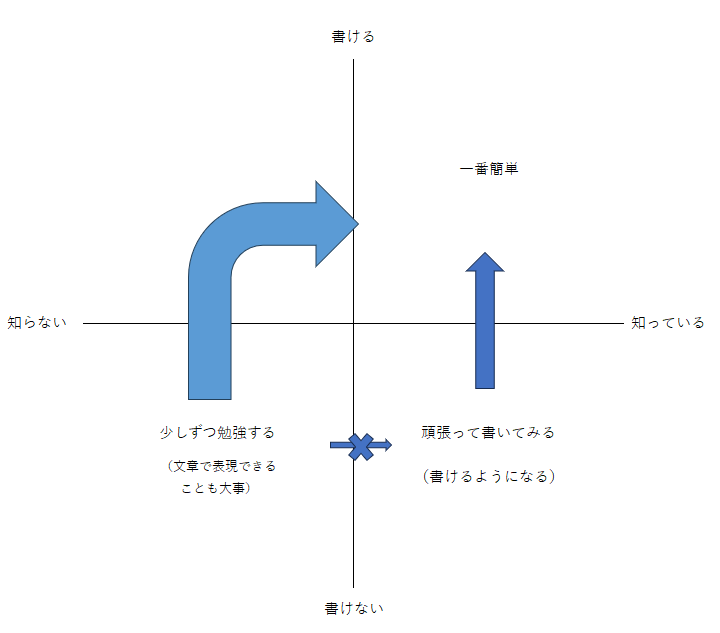

ブログ