法人の税金(法人税)

法人の税金(法人税) 法人の申告が難しい理由

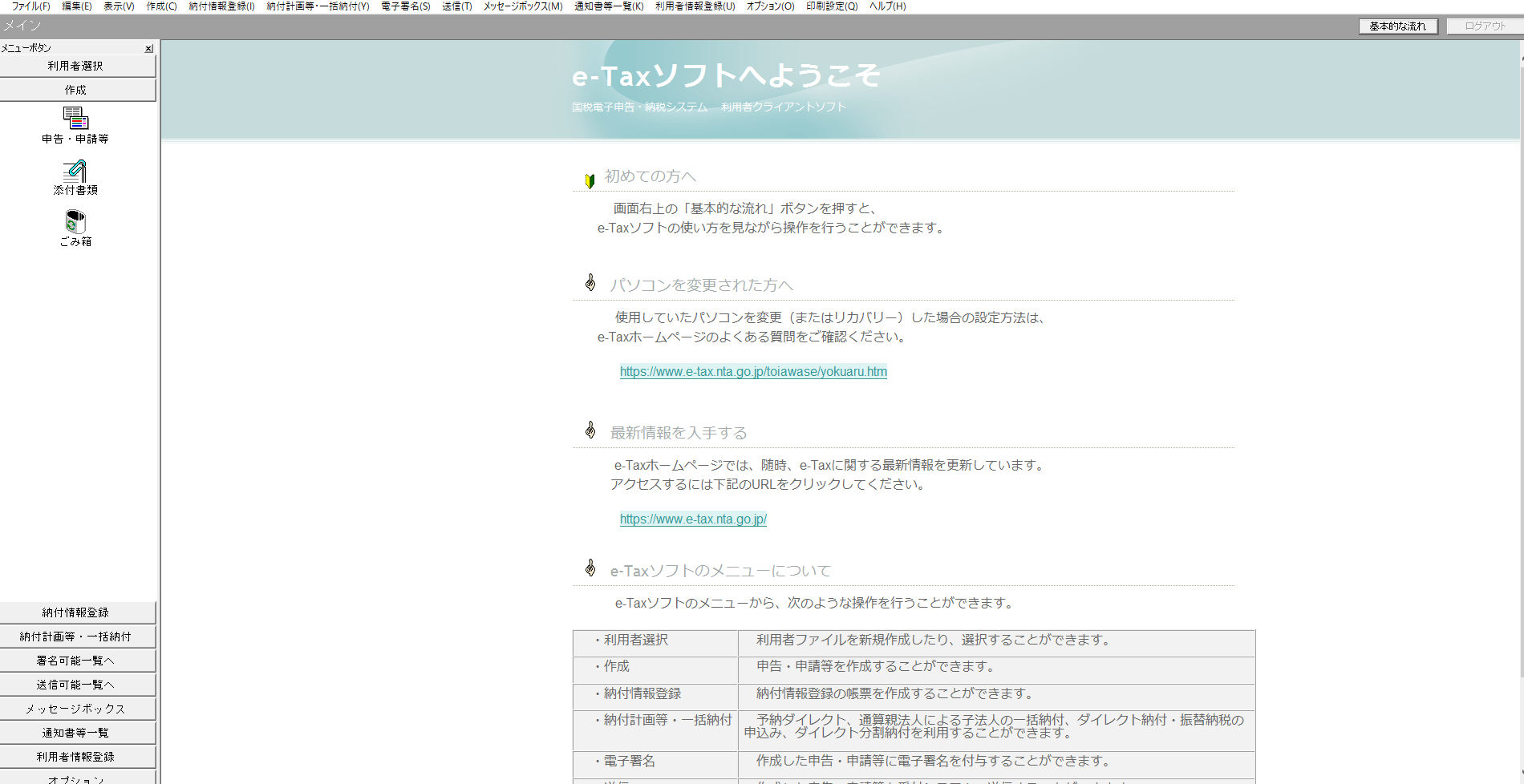

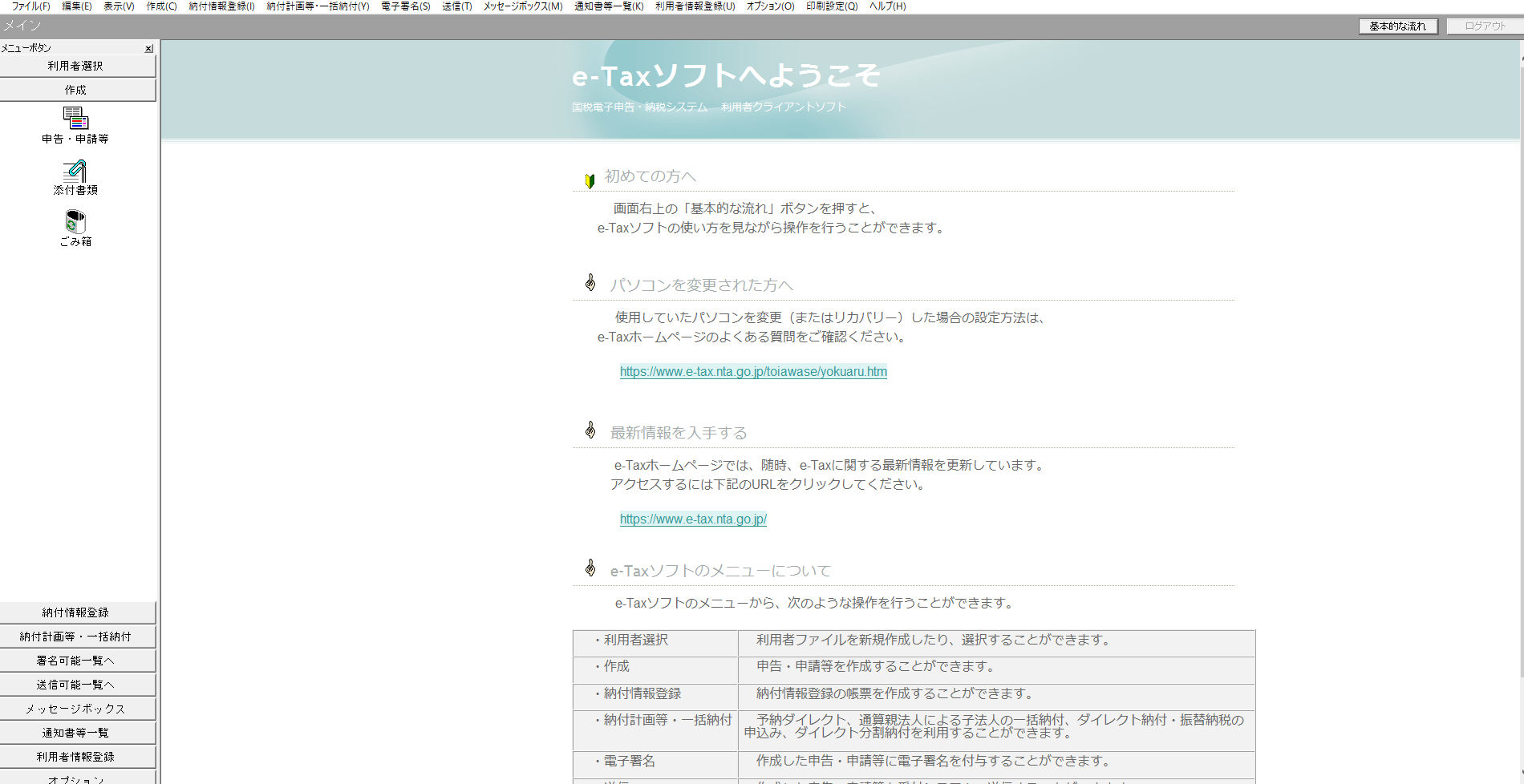

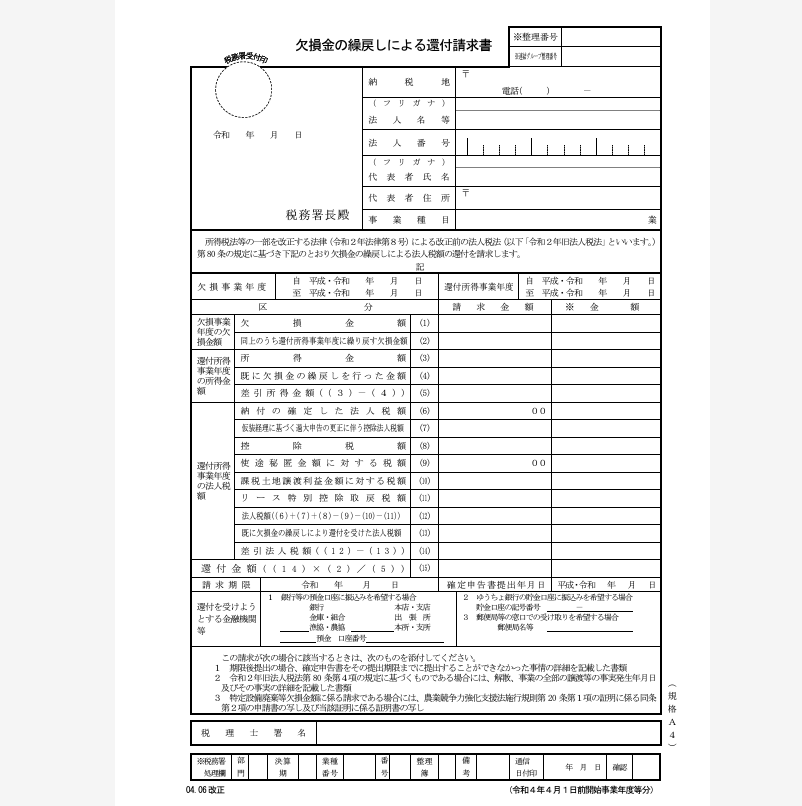

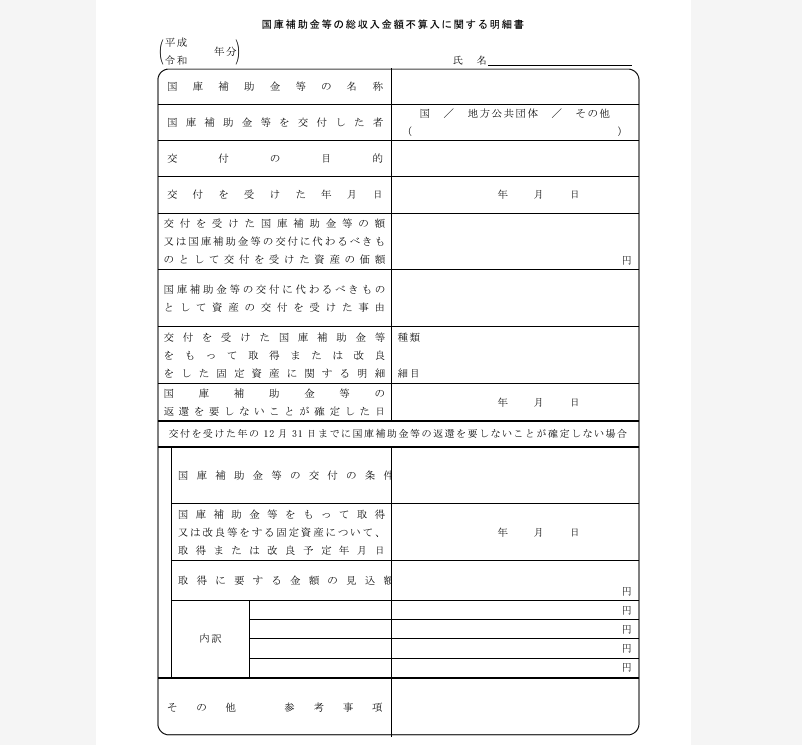

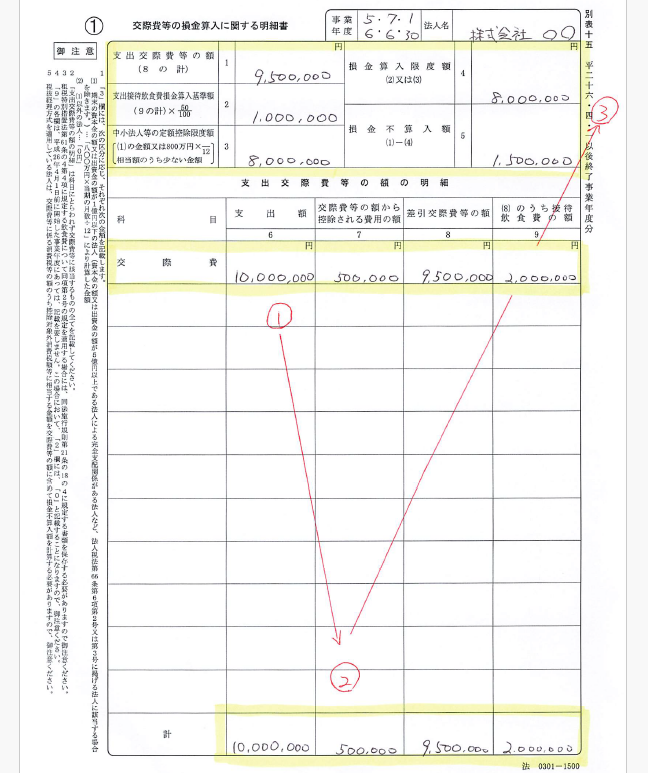

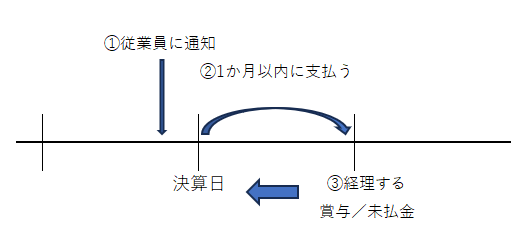

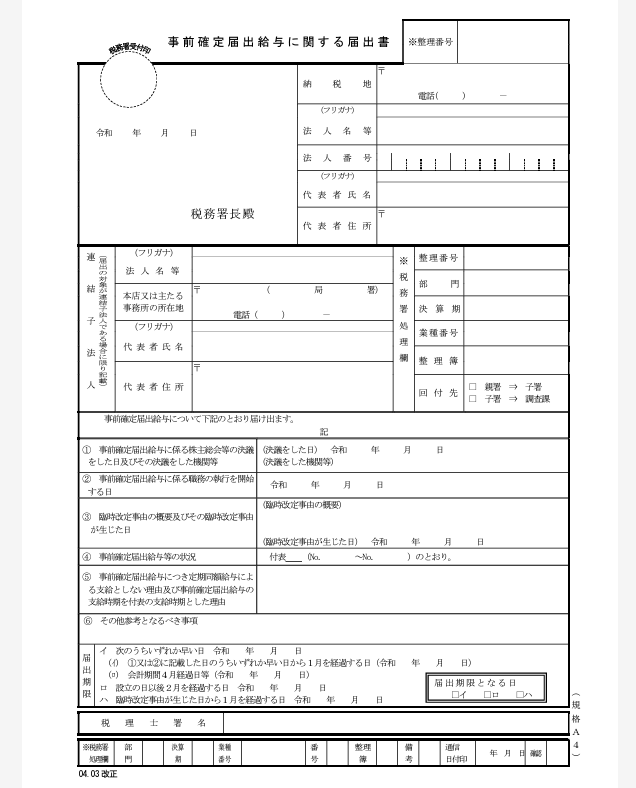

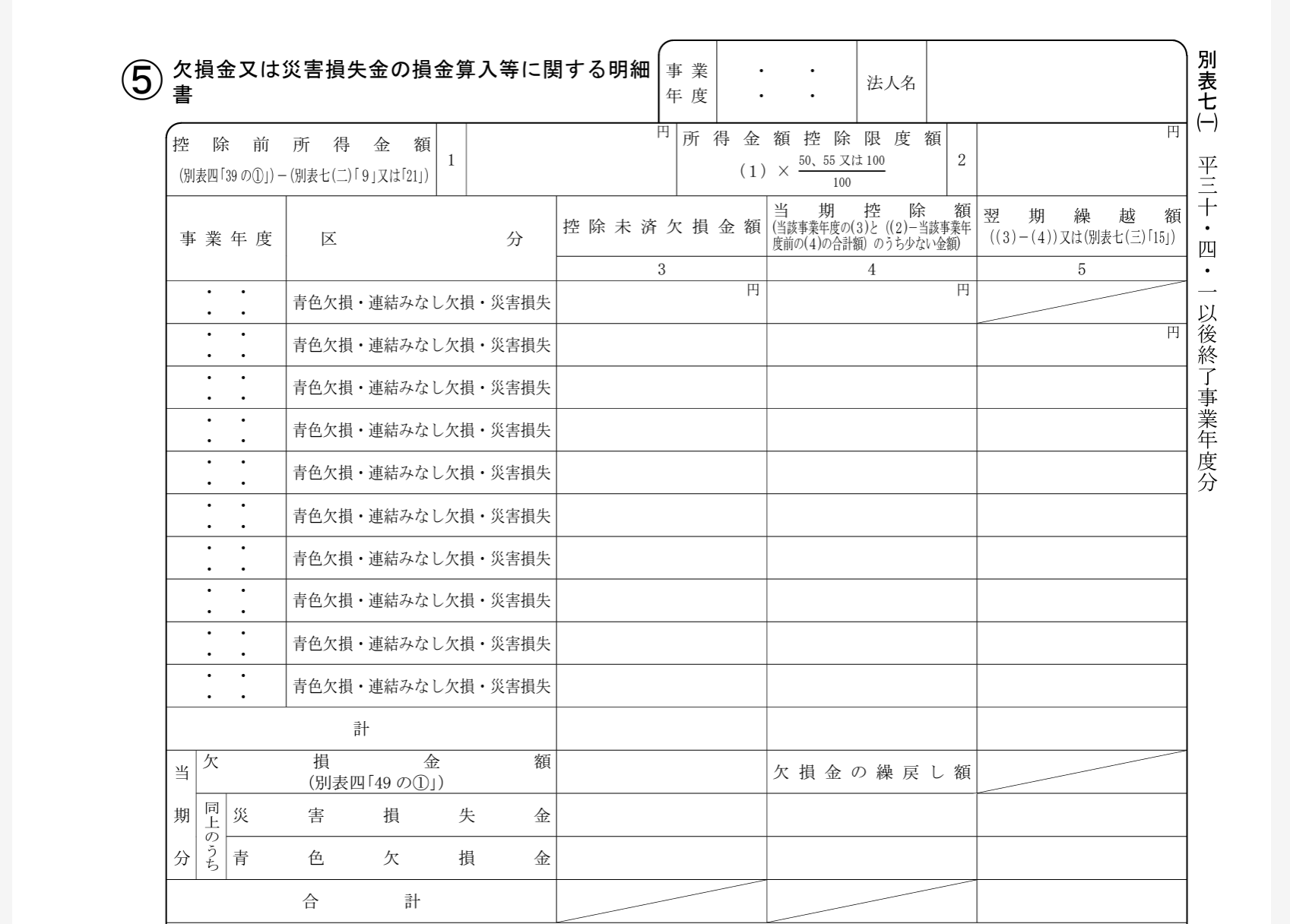

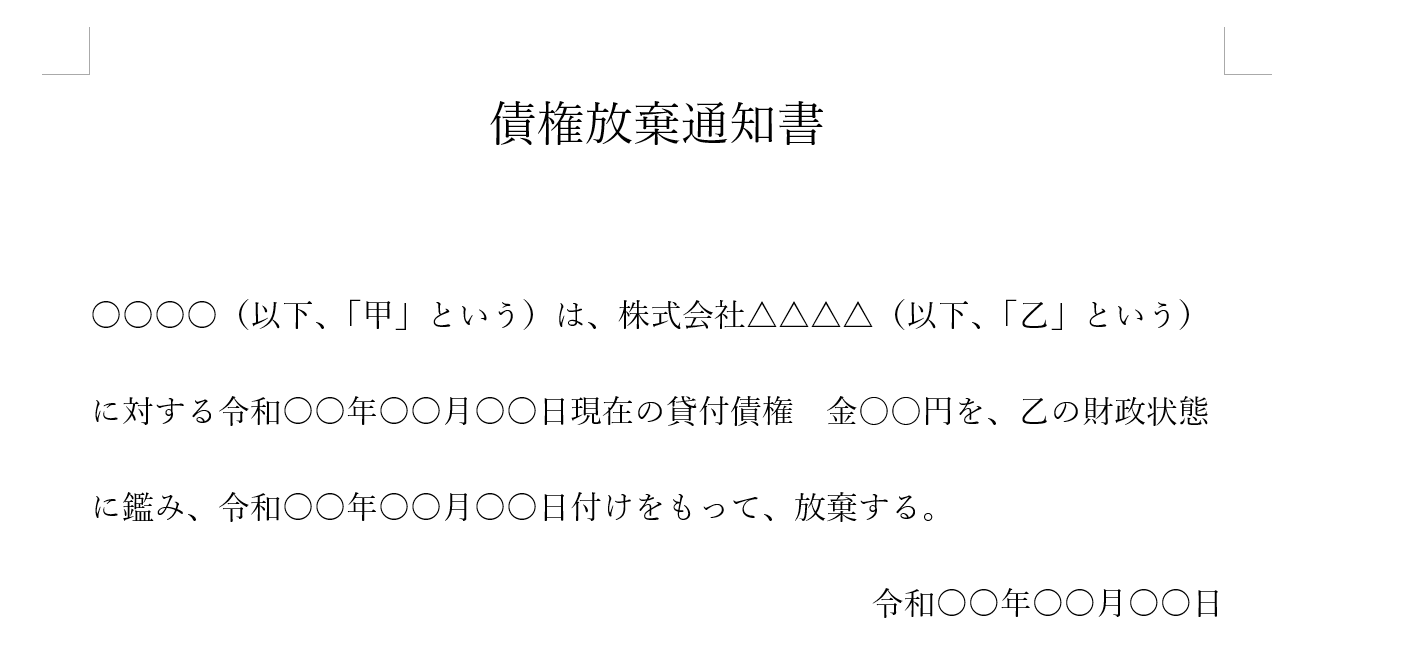

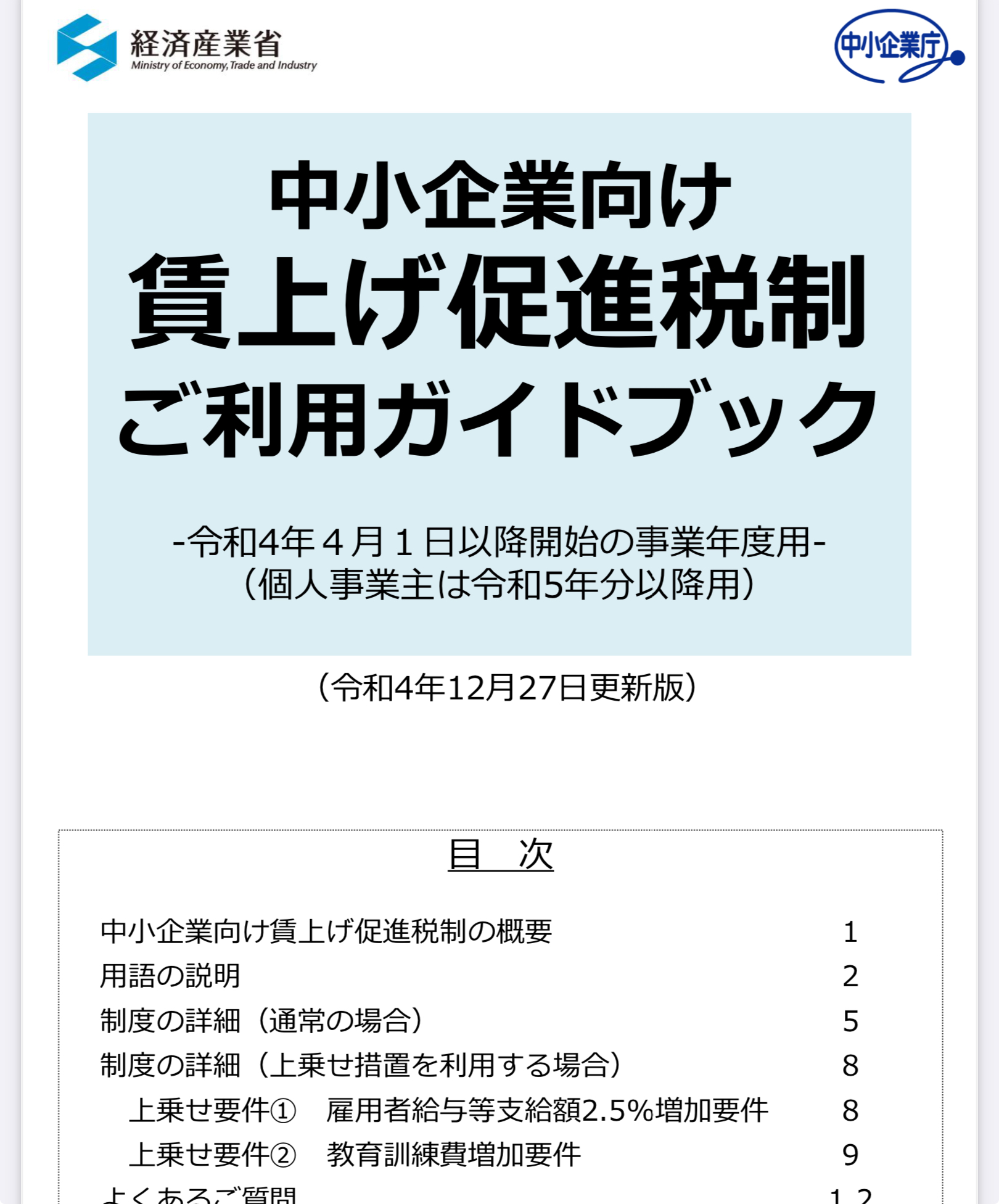

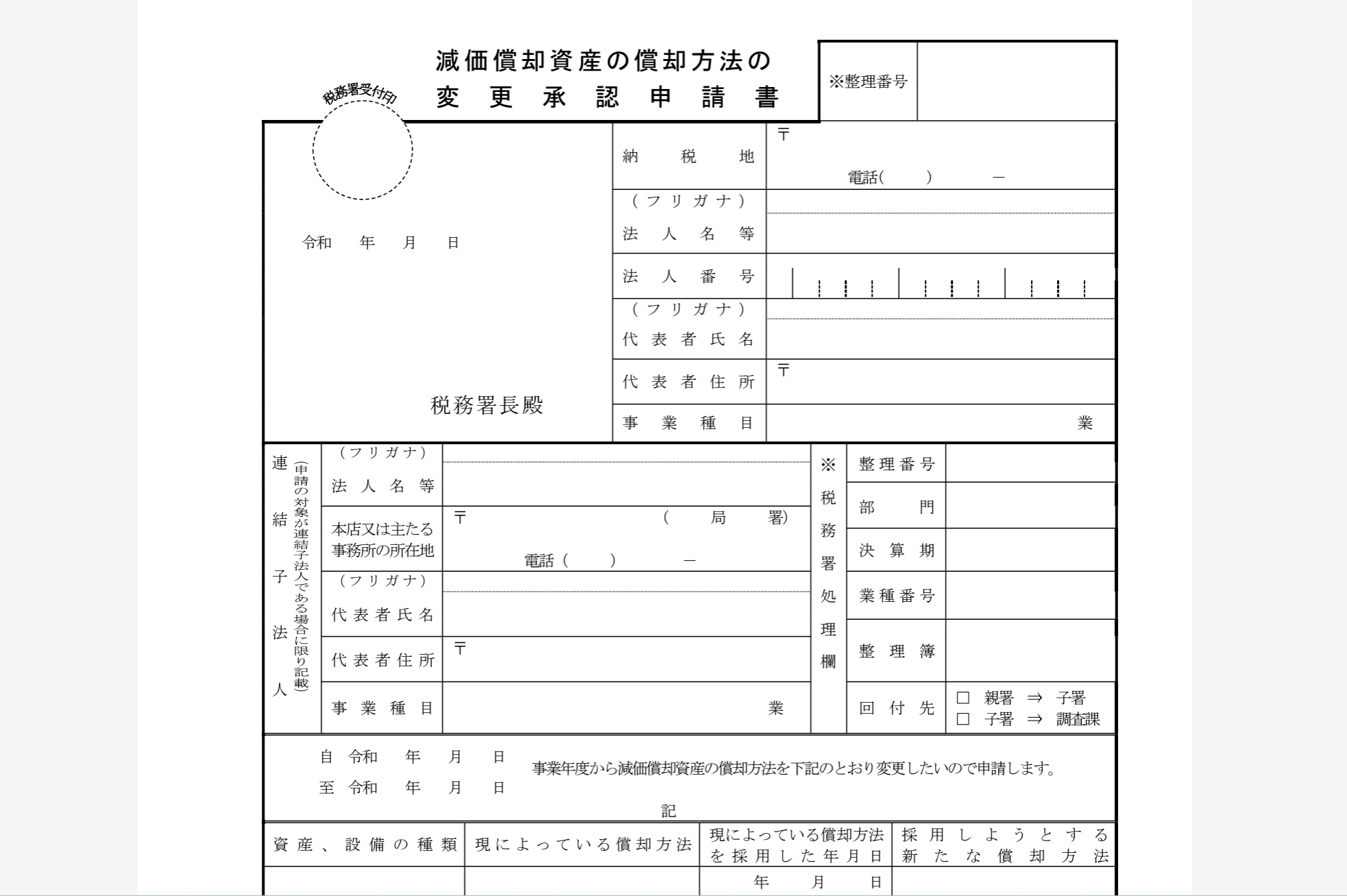

法人になると、税金の申告が難しくなると言われています。その理由をまとめてみました。提出書類が多い個人事業の時と比べて法人の申告書に提出する書類は、圧倒的に多いです。個人の時には、決算書と税金の申告書で10枚に満たないくらいの分量でしたが、法...

法人の税金(法人税)

法人の税金(法人税)  法人の税金(法人税)

法人の税金(法人税)  法人の税金(法人税)

法人の税金(法人税)  個人の税金【所得税・住民税】

個人の税金【所得税・住民税】  個人の税金【所得税・住民税】

個人の税金【所得税・住民税】  法人の税金(法人税)

法人の税金(法人税)  法人の税金(法人税)

法人の税金(法人税)  法人の税金(法人税)

法人の税金(法人税)  法人の税金(法人税)

法人の税金(法人税)  法人の税金(法人税)

法人の税金(法人税)  個人の税金【所得税・住民税】

個人の税金【所得税・住民税】  法人の税金(法人税)

法人の税金(法人税)  法人の税金(法人税)

法人の税金(法人税)  法人の税金(法人税)

法人の税金(法人税)  法人の税金(法人税)

法人の税金(法人税)  個人の税金【所得税・住民税】

個人の税金【所得税・住民税】  個人の税金【所得税・住民税】

個人の税金【所得税・住民税】  法人の税金(法人税)

法人の税金(法人税)