不動産売却の税金

不動産売却の税金 平成21,22年に購入した土地を売却した場合の特例

事例はほとんどないかもしれませんが、平成21,22年に買った土地を売却した場合には、税金が安くなる特例があります。平成21, 22年に買った土地を売却した場合の特例土地を売却すれば、儲け(譲渡所得)に対し税金がかかります。具体的には、儲け(...

不動産売却の税金

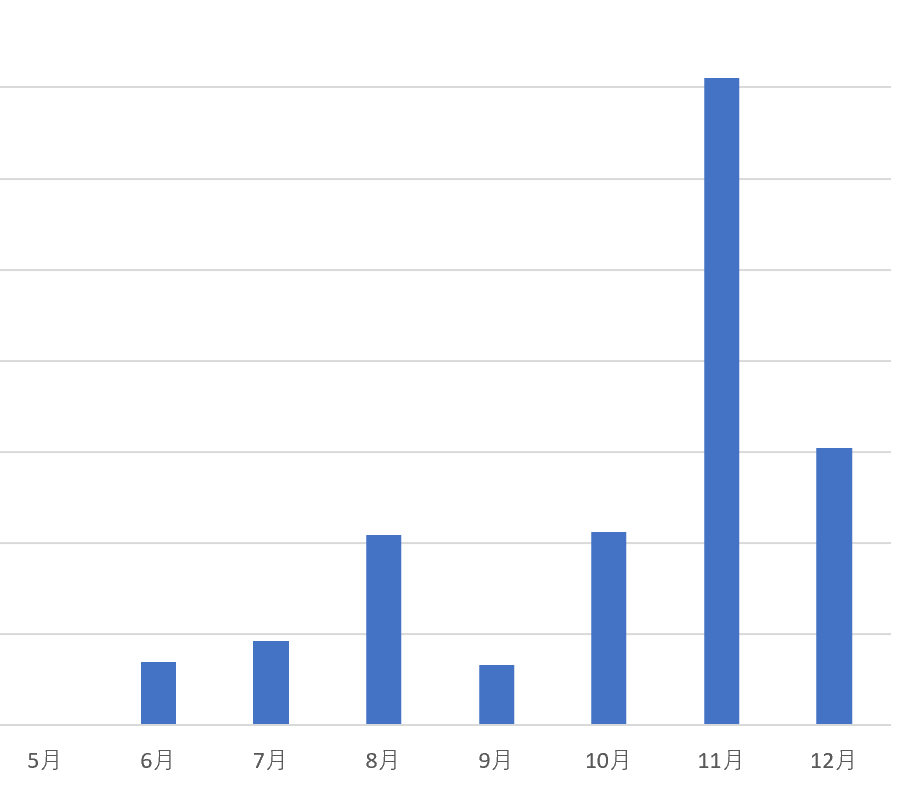

不動産売却の税金  銀行融資・資金繰り

銀行融資・資金繰り  自分の考え・自分の事

自分の考え・自分の事  経理の効率化

経理の効率化  不動産売却の税金

不動産売却の税金  経理の基本

経理の基本  生前の対策・贈与

生前の対策・贈与  銀行融資・資金繰り

銀行融資・資金繰り  独立

独立  経理の基本

経理の基本  消費税・インボイス

消費税・インボイス  消費税・インボイス

消費税・インボイス  相続手続き

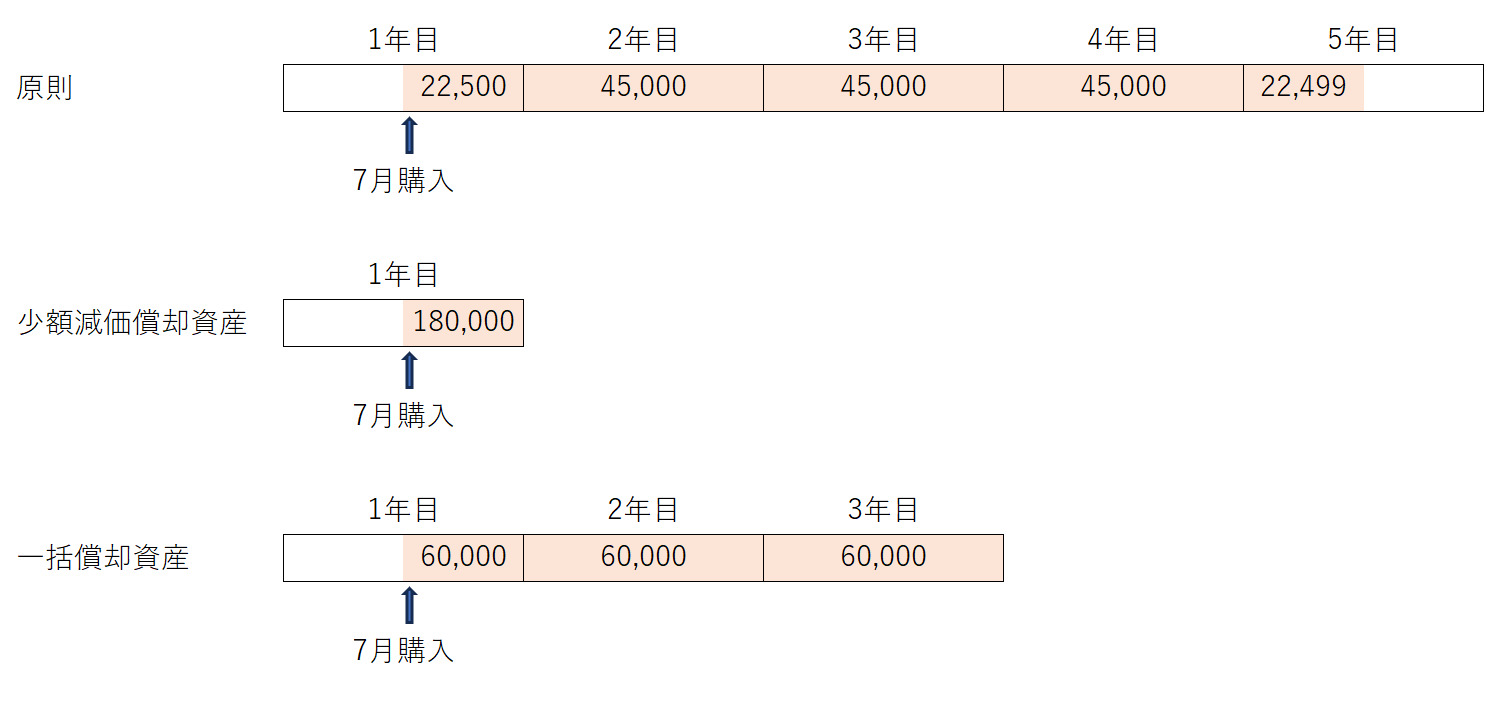

相続手続き  経理の基本

経理の基本  独立

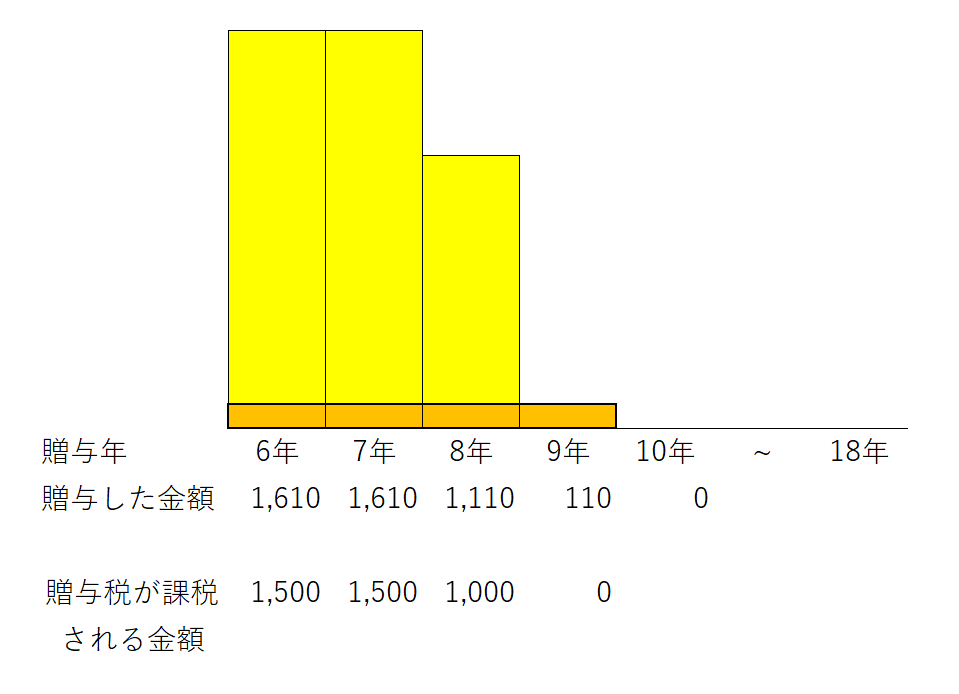

独立  生前の対策・贈与

生前の対策・贈与  個人の税金【所得税・住民税】

個人の税金【所得税・住民税】  消費税・インボイス

消費税・インボイス