令和7年から所得税の基礎控除の数字が大きく変わります。

所得税だけに関してはメリットが大きいですが、所得税だけです。住民税はほとんどメリットがなく、社会保険のルールに関しての変更はありませんので、気をつけましょう。

かなりややこしくなった基礎控除

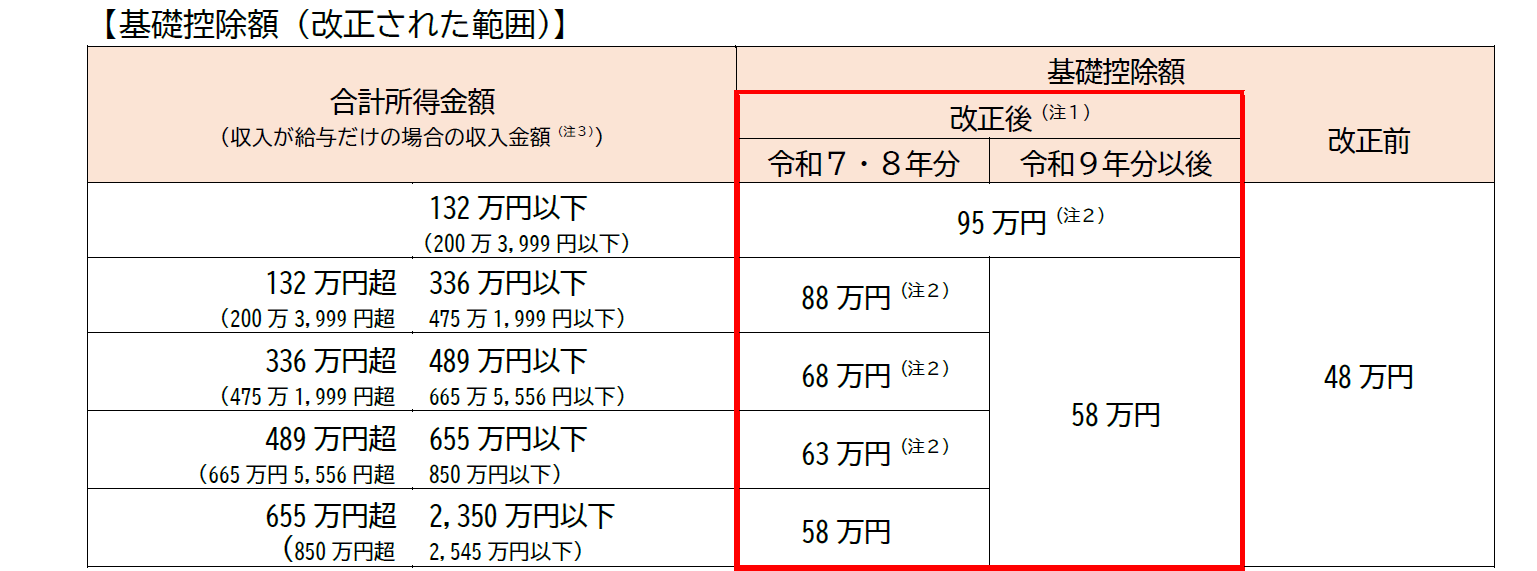

新しく変わった基礎控除は以下のとおりです。

細かいことを言うと、所得が2,350万円以下の場合には、現行の48万円から58万円へ10万円アップすることになります。

それと同時に、令和7,8年の場合で所得が132~655万円の方は、租税特別措置法という特別ルールにより、37~5万円の上乗せがあります。

また、所得が132万円の方の基礎控除額は、当面の間95万円です。租税特別措置法という特別ルールで令和9年以降も優遇されます。

なお、2,350~2,500万円の方については従来通り、変更はありません。

これにより、ほとんどの方の基礎控除額がアップしますので、減税の恩恵を受けることができます。

まあ、数年前は一律で同じ数字であったのに比べて、令和7,8年は9段階もあるのでかなりややこしくなった感じはします。

給与所得控除も増える

収入が給与の場合には、もらった給与に対して税金がかかるのではなく、もらった給与から給与所得控除というものを引いた金額に対して税金がかかります。

なぜこのようなものがあるかというと、給与の場合には経費(スーツなどといった会社に行くためにかかる費用)が人によってまちまちだからです。そのため、経費を認めない代わりに、概算の経費として給与所得控除というものがあります。

その給与所得控除の最低額が、55万円から65万円に10万円ほどアップします(住民税も同様)。

ただし、給与の少ない金額に限っての改正のみで、190万円を超える場合には今回の改正での恩恵はありません。

住民税と社会保険には注意

今回の開始により、所得税に関しては多少なり減税になります。

例えば、給料が160万円であれば、所得が95万円になり基礎控除額の範囲で収まるので所得税は0円になります。改正前であれば、29,000円程度の所得税がかかっていたのに比べると、だいぶ少なくなります。

ただし、住民税は基礎控除額アップの対象外です(給与所得控除のアップのみです)。160万円ほどの収入があれば、多い場合で5万円ほどの納税があります。

また、社会保険のことについては、現時点では一切の変更はありません。

従業員51人以上のところで勤めた場合の社会保険の加入条件(いわゆる106万円の壁)や、扶養に入る場合の収入条件(いわゆる130万円の壁)については変更がありません。

所得税や住民税についてはかせいだお金の一部を納税する形なので、稼げば稼ぐほど損することはありません。

一方、社会保険に加入することになったり、扶養から外れて保険料を自分で納めなくてはならなくなる場合には、一気に負担額が大きくなります。参考までに、月88,000円の収入で社会保険に加入することになってしまう場合の負担額は、月13,000円(年間156,000円)ほどです。手取り額は75,000円まで減ります。

扶養の範囲内で働くことを考えている方は、気をつけましょう。

<昨日の出来事>

午前中の仕事はブログのみで、その後は部屋の片づけを。

午後にランニング8km。

■広瀬純一のプロフィール

■単発相談 対面・オンライン相談 メール相談

■個人のお客様 税務顧問 個人の確定申告

■法人のお客様 税務顧問 年1決算プラン(法人様向け)

■相続税の申告・ご相談 相続税の申告 相続税の試算

■税務調査・無申告対応 税務調査対応 無申告対応