故人様がお亡くなりになり、その方の確定申告が必要であれば、お亡くなりになった日から4ヶ月以内に申告をする必要があります。

これを電子申告ですることも可能ですが、かなりハードルは高めです。

確定申告作成コーナーが使えない

まず、準確定申告を電子申告で行うことのハードルを上げているのが、国税庁の「確定申告作成コーナー」が利用できないことです。

その理由として、準確定申告の場合、確定申告の付表というものを添付するのですが、こちらが確定申告作成コーナーで作ることができないからです。

それでも電子申告したい場合には、ひとつにe-Taxのダウンロード版を利用することがあります。

ただし、こちらは確定申告作成コーナーのように、気軽に作れるものではありません。e-Taxダウンロード版は使い勝手はよくありません。

もしこれでやるとしたら、まず確定申告作成コーナーで申告書の原案を作っておき、これをe-Taxダウンロード版に入力して、あとは準確定申告に必要な書類を作成する方法があります。

ただ、ここまでやるのであれば、確定申告作成コーナーで作ったものを加工して(「準」という文字を入れる)、必要書類を作成し、紙で提出してしまったほうが、圧倒的にラクです。

もう一つの手段は、税務ソフトの導入ですが、こちらもあまり現実的ではありません。

税理士に依頼することなくご自分でという方は、紙提出のほうが手軽だと思います。

電子申告できないデメリット

電子申告できないことのデメリットは、

・収受印がもらえない

・履歴がe-Taxに残らない

・場合によっては65万円控除→55万円控除

くらいです。

税額に影響が出る青色の特別控除が関係ないのであれば、大したメリットはないので、手間を考えると紙提出もアリだと思います。

ただし、準確定申告の結果が相続税の申告にも関係するので、どのような申告をしたかを必ず控えておいてください。

電子申告する場合

それでも、準確定申告を電子申告で行うためには、以下のものが必要です。

代表者の利用者識別番号とマイナンバーカード

準確定申告の電子申告は、代表者を一人決めて、その方が申告をするイメージです。

そのため、故人様の利用者識別番号でなく、代表者の利用者識別番号が必要になります。

ちなみに、税理士に依頼する場合には、マイナンバーカードは必要ありません(署名は税理士が行いますので)。

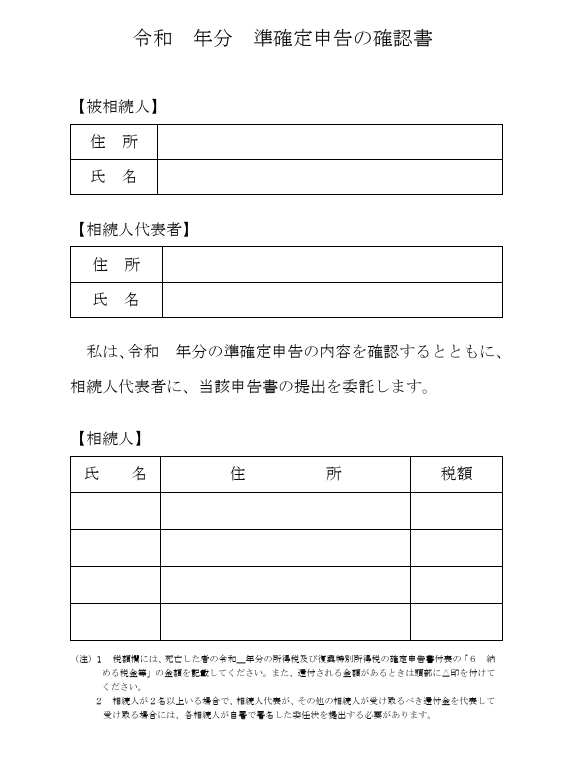

準確定申告の同意書

準確定申告というのは原則、相続人全員が共同で行う必要があります。

そのため代表者をひとり決めて申告する場合には、その代表者が作成した申告書に他の方が同意してもらう必要があります。全員が同意したことを証明するのが、準確定申告の確認書というものです。

基本的には、名前と住所を手書きするだけなので、作成自体は簡単です。

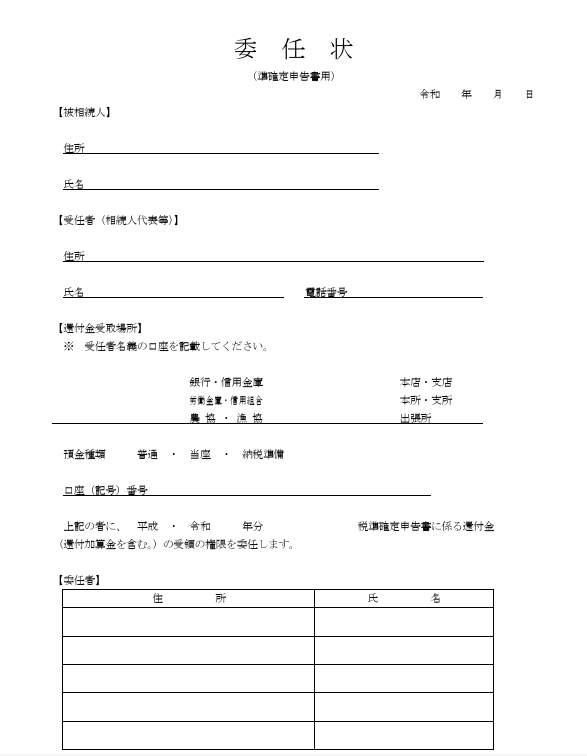

委任状(還付になった場合で、代表者ひとりがすべて受け取る場合のみ)

準確定申告の計算の結果、還付になる場合があります。

その場合、原則は全員で相続分を受け取ることになるのですが、還付の場合のみ、代表者がまとめて受け取ることが可能です。その場合のみ、代表者ひとりが受け取ることを、相続人全員が了承したという委任状が必要です。

ちなみに、納付になった場合には、原則通り、それぞれが納付を行います(代表者が全員の納付書を作成し、まとめて納付するのは大丈夫です)。

<昨日の出来事>

午前はちょっとした買い物へ。

午後はちょっと昼寝のつもりが15時に、結局なにもできず、、、。

そういえば、朝も寝坊していました(5:40)。

■広瀬純一のプロフィール

■単発相談 対面・オンライン相談 メール相談

■個人のお客様 税務顧問 個人の確定申告

■法人のお客様 税務顧問 年1決算プラン(法人様向け)

■相続税の申告・ご相談 相続税の申告 相続税の試算

■税務調査・無申告対応 税務調査対応 無申告対応